変化を受け入れ、挑戦を楽しむ学びの場

新座市立第五中学校では、「夢と感動、誇りを育て、地域に信頼される学校」をグランドデザインとし、ICT機器を積極的に活用し、教育活動の効率化と質の向上を目指した授業改革を推進しています。

「誰一人取り残さない授業」を実現するために、ICTの活用により「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を図り、生徒が自律的に学ぶ環境を整備。従来の講義型授業からの脱却を目指し、教員がファシリテーターとして生徒を学びのゴールへ導く新たな教育スタイルを実践しています。

このような授業改革を進める中で、タイピングスキルの向上はICTを活用した学びに欠かせない要素であることが認識され、生徒一人一人のスキルを客観的に評価し、学びの自信を深める学習の一環として、日本情報処理検定協会主催「文章入力スピード認定試験」の導入に至りました。

導入の経緯について

Q.文章入力スピード認定試験を導入した経緯についてお聞かせください。

第三者機関から認められる資格を目標にすることが生徒のモチベーション向上に繋がると考え、導入に至りました。それまで、タイピングに関する学習について、普段の練習に加えて、校内でのコンテストや試験などの取り組みも行ってきましたが、資格取得によって、生徒たちに達成感や自信を与え、さらに学びへの意欲が高まると思ったのが導入に至った経緯です。

Q.試験を導入する際、選んだ決め手は何でしたか?

文部科学省の後援があること、そして認定方式であることが大きな決め手でした。保護者の方にご理解をいただくうえでも、文部科学省の後援というのは安心材料になったと思います。また、あらかじめ受験する級を決めて行う形式ですと、そこに達しなかった場合、不合格になってしまいますが、認定形式であれば、認定の最低ラインさえ越えられれば、級に認定され、資格が取得できるため、生徒に自信を付けさせるうえでもとても効果的な形式でした。

実践と効果について

Q.試験を通じて、どのような効果がありましたか?

試験を年2回(7月・10月)実施することで、生徒たちのモチベーションが高まり、互いに切磋琢磨している様子が見られました。また、全員が3級以上を目標に頑張っているなかで、1級を取得する生徒も出てきています。試験が生徒にとって明確な目標となり、その成果が自信へと繋がっています。

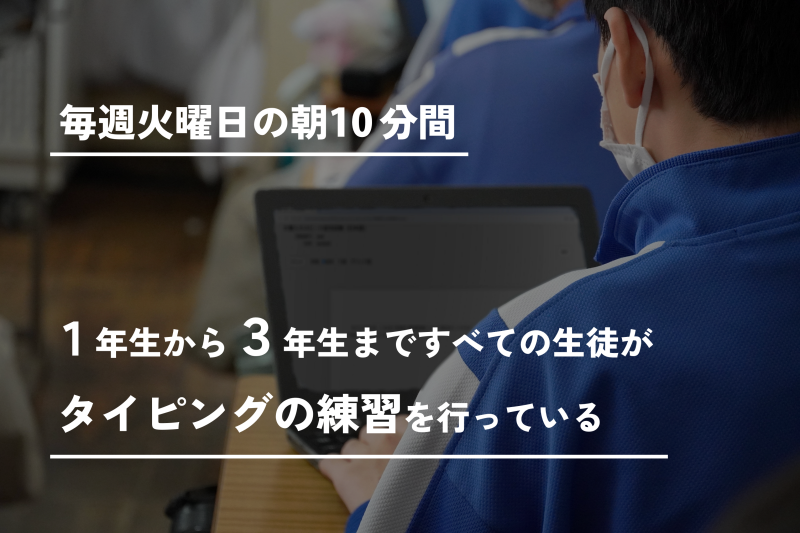

Q.普段、どのようにタイピングを練習していますか?

普段の練習は、学内だよりや印刷物を入力したり、個別に好きなタイピングツールを使って練習したりする方法を取り入れています。また、週1回、全校的に朝10分間のタイピング練習時間を設けており、その時間を使って効率的に練習を行っています。能力が伸び始めると、休憩時間や自習時間などに積極的に練習に励む姿も見られています。

Q.試験の受験料のご負担方法について教えていただけますか?

希望者のみの受験となるため、受験料は保護者にご負担いただいています。生徒が自ら積極的に受験を決めることで、意識が高まり、学びのモチベーションを維持することができると考えています。

試験の紹介動画を作成し、希望者を募っています。

(新座市立第五中学校サイトより)

試験の結果はどうでしたか?

令和6年度の実績として、全体で良い成果が出ています。対象:全学年(希望者受験)

| 認定級 | 認定字数(10分間) | 認定者数 |

|---|---|---|

| 1級 | 1,000文字以上 | 4人 |

| 準1級 | 800文字以上 | 12人 |

| 2級 | 600文字以上 | 42人 |

| 準2級 | 450文字以上 | 39人 |

| 3級 | 350文字以上 | 19人 |

| 4級 | 250文字以上 | 6人 |

今後の展望

Q.最後に、この取り組みを通じて感じたことや今後についてお聞かせください。

タイピングのような基礎的な力が、その先の学びをスムーズにしているという効果を生徒たちの変化から感じ取っており、こうした一つ一つの自信の積み重ねが重要だと考えています。

教科問わずICTの活用を推進してきたことで、生徒の主体的・対話的で深い学びにつながったと実感しています。例えば、校内で使用する資料などは生徒に主体的に動いてもらっているものもあります。特に動画作成については生徒の方が上手にサクサクと作成するので、私はそれを最終的に確認するという形で進めることができるようになってきました。

そうした作成作業の中で、人の顔は絶対に映り込まないようにする、著作権を意識・注意する、引用する場合は引用元を明記するなど、情報モラルの向上が自然と身に付いている様子が見受けられるようになってきました。

普段の授業はもちろんですが、相談室やサポートルームなどでもICTの支援を行い、多様な学び方に対応し、個別最適な学びが実現できるような誰一人取り残されることのない教育を実践しています。

また、ICTの活用によるデメリットに関しても、さまざまなアイデアを出し合い、課題解決をしています。例えば、どの教科でも入力する機会が増え、「文字を書く」という機会が減ってしまい、能力に偏りが生じる可能性があるのではないかという課題が示されたことがありました。それについては、書き写しの時間を設け、場面に応じて使い分けることができる能力を付けていくように解決を図っています。

今後も挑戦とともにこうした課題に向き合いながら、生徒たちがより主体的に学び続けられる環境を作っていきたいと考えています。